歴史・開発秘話

タイルカーペットは1950年代のアメリカで誕生しました。

オフィスやホテルなど大規模施設の床材として、施工性や部分交換のしやすさを求められたことがきっかけです。

従来のロールカーペットは一体型のため、搬入・施工が大変で、傷んだ部分の交換も容易ではありませんでした。

これに対し、正方形にカットされたタイル状のカーペットは、必要な部分だけを張り替えることができ、メンテナンス性が大きく向上。

こうして、商業空間に適した新しい床材として注目を集め始めました。

日本では1970年代後半からタイルカーペットが普及し始めました。

オフィスビルの増加に伴い、欧米から輸入された製品が使われ始めましたが、日本の湿度や施工現場に合わない点も多く、国産化が進みます。

特に500mm角という日本独自のサイズが定着し、さらに防炎・防汚などの機能を強化。

日本の建築基準や使用環境に合わせた改良が行われ、企業や公共施設を中心に広く採用されるようになりました。

かつては無地や単色が主流だったタイルカーペットも、近年はデザイン性が大きく進化。

ストライプやグラデーション、幾何学模様など多彩な柄が登場し、空間演出の一部として活用されています。

視覚的なゾーニングや誘導効果を持たせる設計も増え、オフィスや商業施設の用途に応じたデザインが可能に。

機能だけでなく、空間の印象を左右する重要なインテリア要素として位置づけられています。

近年では、環境への配慮が重視され、リサイクル素材を使用したタイルカーペットが登場しています。

特に裏面(バッキング)に再生樹脂を使った製品や、接着剤不要の施工方法など、エコ性能の高い商品が増加。

また、部分的に交換できる特性から、廃棄物の削減にも貢献します。

タイルカーペットは今や、機能性と美観に加え、サステナブルな建築に貢献する次世代床材として進化を続けています。

特性・強み

タイルカーペットは、施工が簡単でメンテナンスがしやすい点が大きな特長です。

1枚ずつ敷き詰める方式のため、部分的な交換や補修が非常に容易で、工事による業務の中断を最小限に抑えることができます。

また、重量も軽く、取り回しがしやすいため、専門知識があればDIYでの施工も可能です。

原状回復が求められる賃貸オフィスや店舗などにおいても活用されており、機動力の高い床材として内装業者から高い評価を得ています。

タイルカーペットは、下地との間に空気層ができやすく、音を吸収する効果に優れています。

階下への足音を軽減し、オフィスや集合住宅、教育施設などの静音環境に貢献します。

また、クッション性があり、硬い床材に比べて足腰への負担が少ないのもメリットです。

長時間歩行や立ち作業がある空間では、快適性の面でも大きな効果を発揮。防音・快適な歩行感という点で、他の床材とは一線を画す素材といえるでしょう。

タイルカーペットは摩耗に強く、長期間にわたって美観と機能を保ちやすい点も大きな特長です。

歩行頻度の高いオフィスや店舗でも傷みにくく、へたりにくい構造が多く採用されています。

また、汚れや傷が生じても部分的な張り替えで対応できるため、全面張り替えの必要がなく、長期的に見てメンテナンスコストを抑えられるのもメリットです。

初期費用だけでなく、運用コストを含めた「トータルコスト」での優位性が、プロ向け資材として支持される理由のひとつとなっています。

タイルカーペットは、その機能性とバリエーションの豊富さから、さまざまな用途や空間に対応できる柔軟性を備えています。

オフィスや店舗はもちろん、医療・教育施設、宿泊施設、公共空間など、求められる性能に応じて製品を選ぶことが可能です。

例えば、キャスター対応型、帯電防止型、抗菌仕様など、専門的なニーズにも対応したラインナップが揃っており、プロの現場での設計自由度が高いのも魅力です。

空間の目的や利用者に合わせた“最適な床材”として、タイルカーペットは高い汎用性を発揮します。

主なメーカー・商品

サンゲツは、壁紙・床材・カーテンなど内装建材を幅広く扱う国内最大級のインテリアメーカーです。

タイルカーペット分野でも圧倒的なシェアを持ち、製品数・在庫・供給体制のいずれも充実。

プロの施工現場では「在庫が安定している」「納期が早い」「バリエーションが豊富」といった理由で選ばれることが多く、商業施設や公共建築の標準品としても多数採用されています。

信頼性の高いブランドとして、多くの内装業者から支持を得ています。

サンゲツの代表的なタイルカーペットといえば「NTシリーズ」です。

用途に応じて細かく商品が分かれており、オフィス向けのNT-350はコストパフォーマンスに優れ、特に導入件数の多い定番品。

遮音性に優れたタイプや高級感のある柄物もあり、ラインナップは非常に豊富です。

施工のしやすさや品質の安定感も高く、全国対応の物流体制により、即納にも対応できる点が現場から高く評価されています。

▶かんたん建材でNTシリーズを見る

東リは、タイルカーペットをはじめとする床材の専業メーカーとして長い歴史と実績を誇ります。

耐久性・遮音性・防炎性などの機能性に加え、繊細な意匠デザインや独自のテクスチャで、他メーカーとは一線を画すラインナップを展開。

製品の多くが日本製で、品質への信頼も厚く、高級感や上質感を求める空間に最適です。

病院・図書館・ホテルなど、快適性と美観が重視される施設で多く採用されています。

東リの「GAシリーズ」は、プロの現場で特に人気のあるタイルカーペットです。

中でもGA-100シリーズは、重歩行に対応した耐久性と豊富なカラーバリエーションが特長。

GA-400シリーズやGA-5600なども、空間演出や機能性を重視したラインで、空間全体のイメージ作りに活用されます。

施工性や寸法精度も高く、張り替え時の目違いも出にくいため、長期使用を前提とした施設にも安心して導入できます。

▶かんたん建材でGAシリーズを見る

保管方法

タイルカーペットは温度・湿度管理が重要です。

直射日光や雨風、高温多湿を避け、室温10〜30℃・湿度50〜65%を目安に保管しましょう。

湿度が高すぎるとバッキング材や接着層が劣化し、乾燥しすぎると繊維が硬化する恐れがあります。

また、空調の吹き出し口付近や急激な温度変化がある場所も避けるべきです。

安定した環境を維持することで、施工後の不具合や寿命の短縮を防げます。

納品時の梱包はできるだけ保持することで、ほこりや湿気を防ぐことができます。

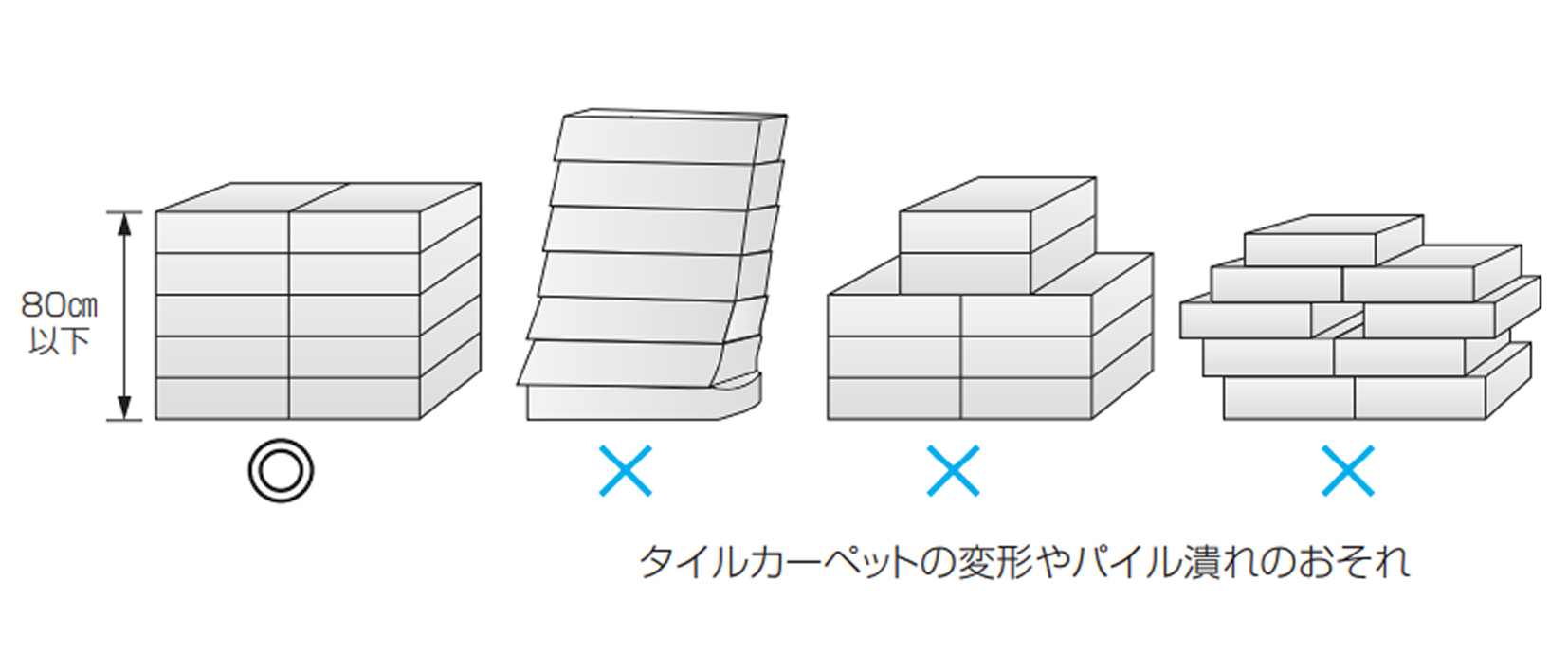

積み重ねはメーカー推奨の高さまでにとどめ、過剰な荷重で下の製品が変形しないよう注意が必要です。

パレットや棚を使用し、床から10cm以上浮かせて保管することで、湿気や汚れを防ぎつつ、製品の形状維持に役立ちます。

タイルカーペットは平らに保管するのが基本です。

立てかけたり斜めに置くと、自重や重力で反りや曲がりが発生し、施工時に隙間や浮きの原因となります。

長期保管では荷重が均等になるように平置きし、角部分への負担を避けます。

もし反りが出た場合は、施工前に一定期間平置きして自然に戻すか、重しをかけて矯正すると効果的です。

搬入前には品番・ロット番号ごとに仕分けて管理し、必要枚数を同一ロットで確保します。

同じ品番でもロット差で色味が微妙に異なるため、仕上がりに影響します。

施工直前には汚れ・破損・変形がないか目視確認し、不良品は早めに交換手続きへ。

こうした事前確認と整理が、施工品質と完成度を高める鍵となります。

施工方法

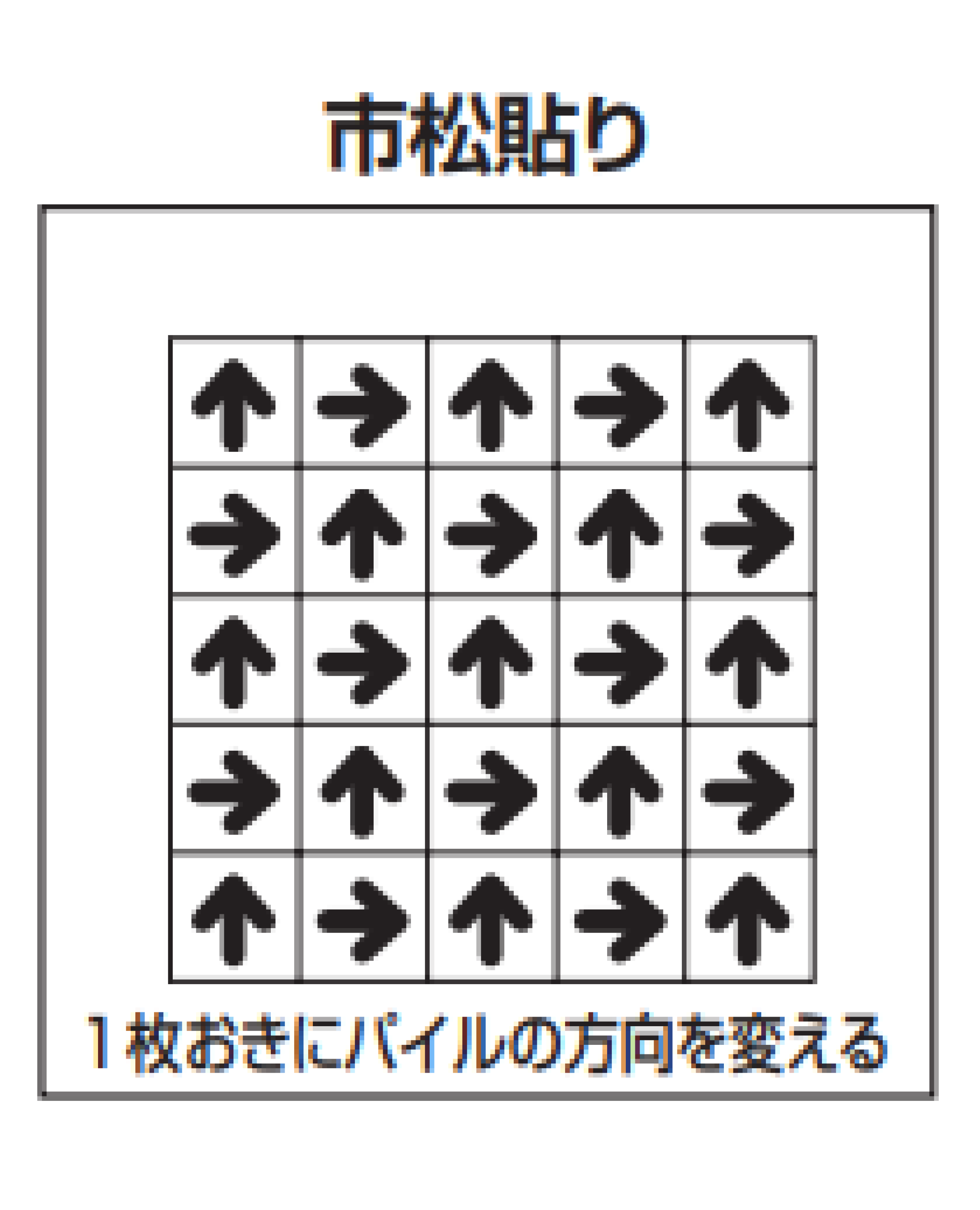

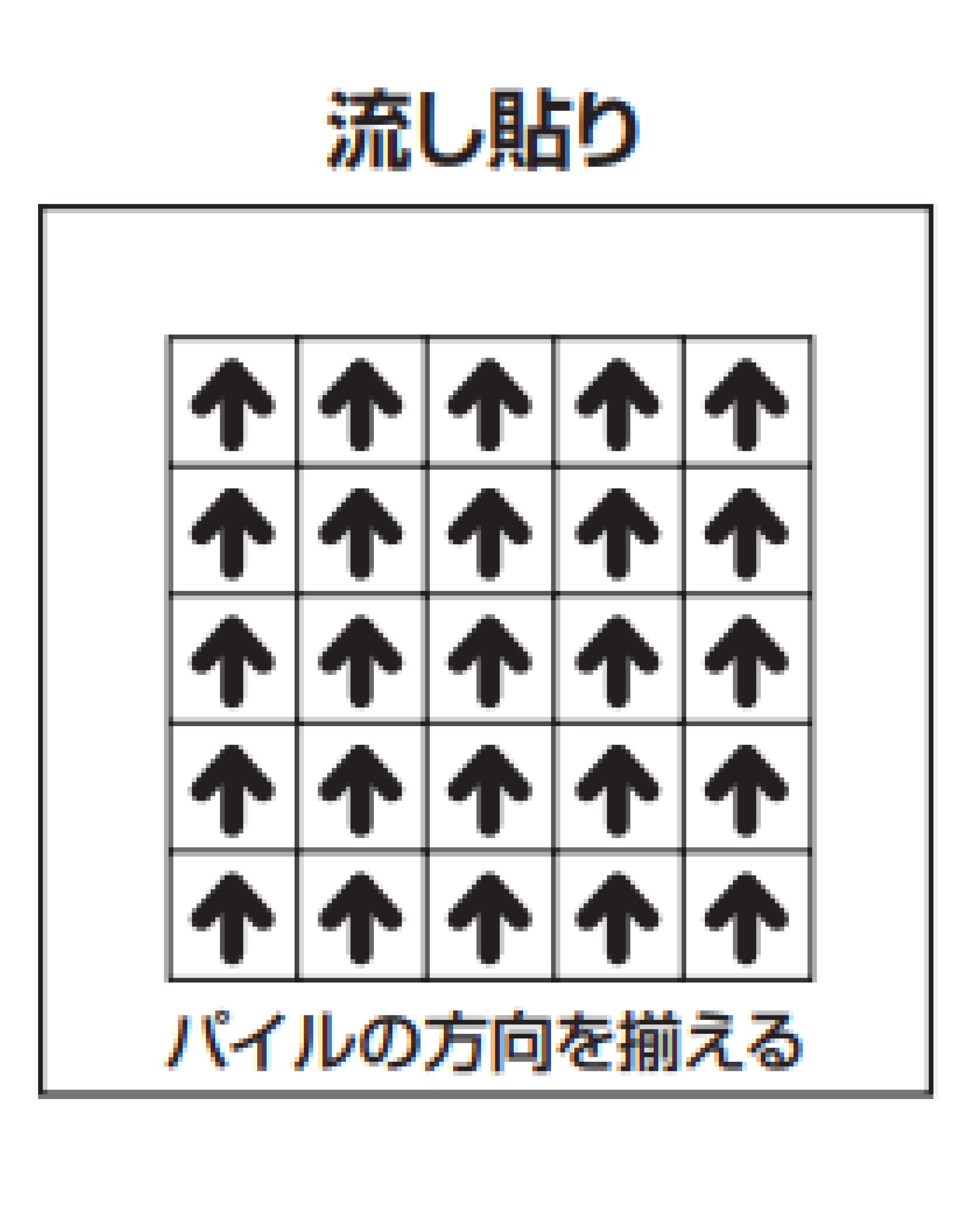

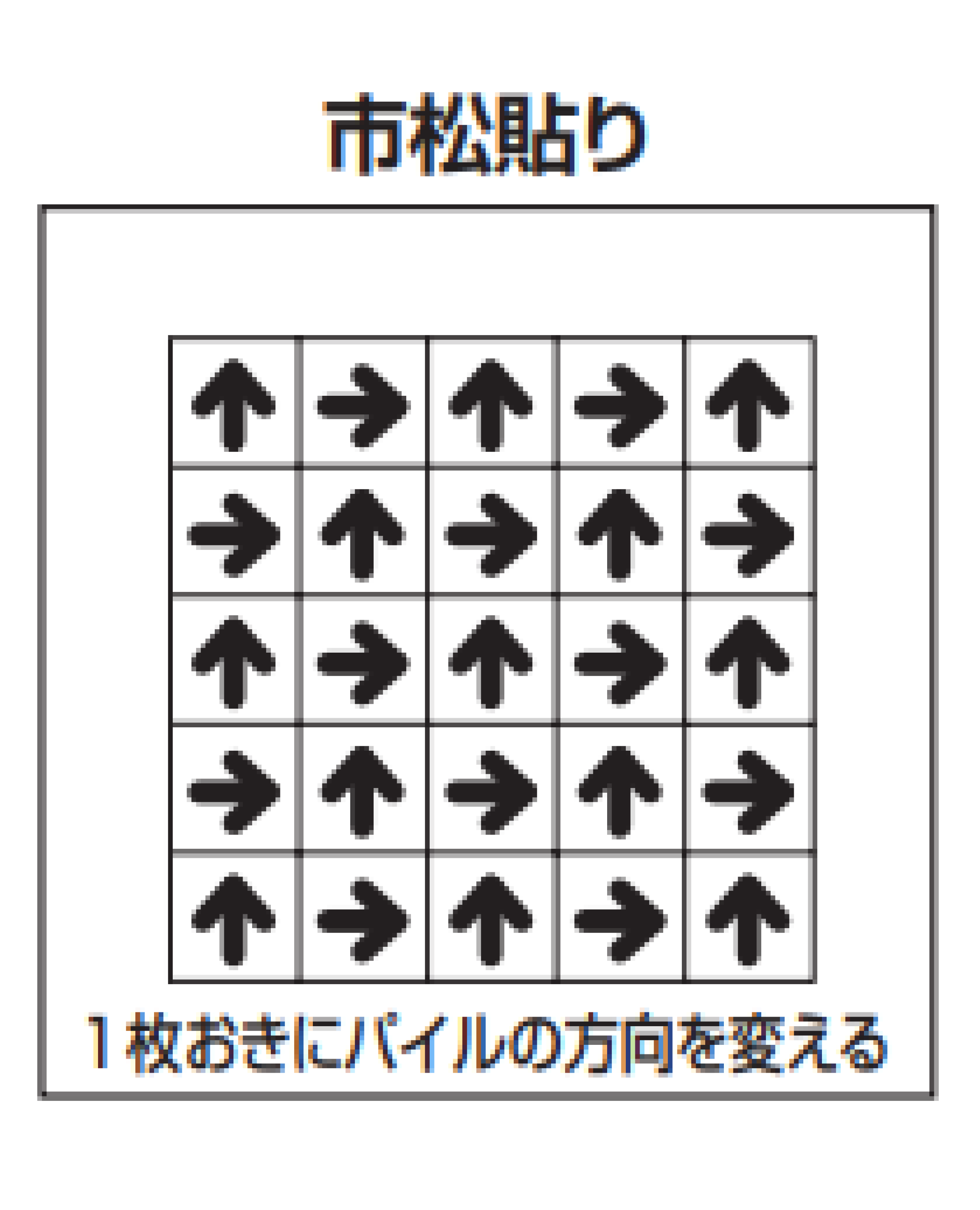

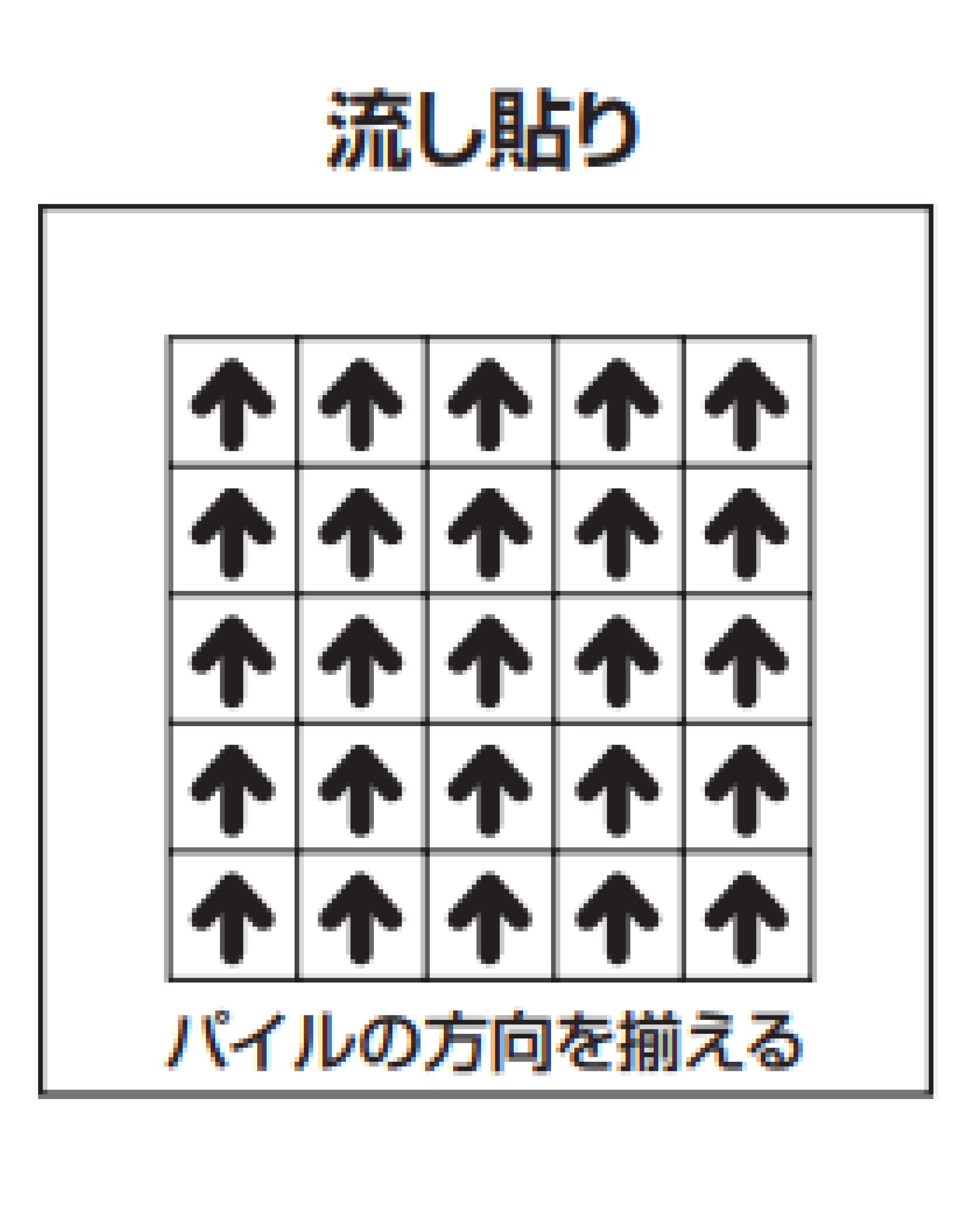

主に「市松張り」と「流し張り」という2つの貼り方があります。

■市松張りの特長

隣り合うタイルのパイル(毛並み)方向を90度ずつ変えて敷くため、光の反射で色合いに変化が生まれ、目地やつなぎ目が目立ちにくくなります。敷き詰めた際の柄や色のムラを抑える効果があります。

■市松張りがおすすめなシーン

無地や単色のタイルを使うオフィス、会議室、商業施設など、均一感と落ち着いた印象を求める空間。

■流し張りの特長

べてのタイルのパイル方向を揃えて敷くため、柄やラインが一直線に流れるように見え、空間を広く感じさせる効果があります。模様入りや方向性のあるデザインを活かせます。

■流し張りがおすすめなシーン

ストライプ柄や方向性のある模様を活かしたい廊下、店舗、ホテルロビーなど、動きや奥行きを演出したい空間。

※階段部分は流し貼りを標準とします。

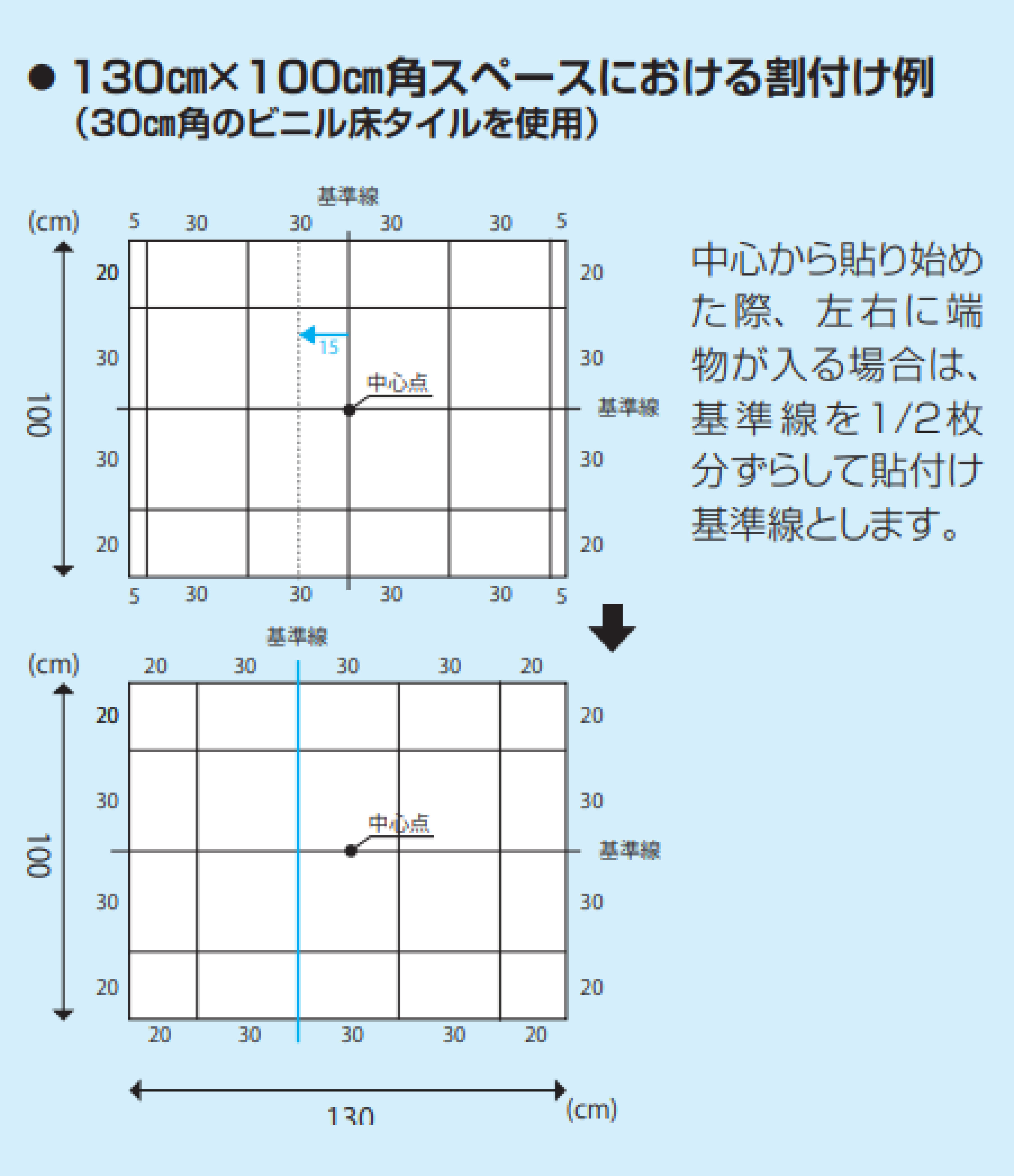

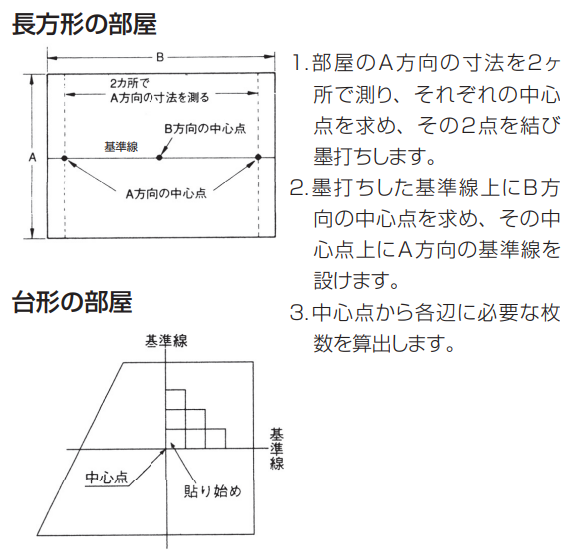

原則として、左右対称に割付けます。(デザイン指示がある場合はそれに従い割付けます。)

壁際には、1/3以下の寸法のものが入らないようにします。

タイルはまっすぐ貼るのが難しいため、まず部屋の長手方向に基準線を墨打ちし、その線に沿って丁寧に敷き並べていきます。

タイルカーペットには主にピールアップボンドが使われます。

完全硬化せず、後から容易に剥がせるタイプの接着剤。部分交換やメンテナンスがしやすいのが特徴。

塗布量は非吸水性下地では40〜60g/㎡、吸水性下地では60〜100g/㎡が目安。

■主なピールアップボンド

| 商品名 | 特長 |

|---|---|

| 東リ エコGAセメント | 初期粘着力強く、ズレにくい。再接着可能で安全性の高い水性エマルション。JIS F☆☆☆☆。 |

| サンゲツ ベンリダイン GT | 長く使われてきたロングセラー。初期タック強め、扱いやすい乳白色水性タイプ。 |

| トーヨーポリマー ルビロン P-1000 | 強粘着でズレ防止に優れ、厚手タイルにも対応。早乾きで施工時間短縮。F☆☆☆☆。 |

→東リ エコGAセメント(再接着性、低臭、安全性)

→サンゲツ ベンリダイン GT(長寿命・安定供給)

→ルビロン P-1000(強粘着・速乾)

凹凸や段差があると、タイルカーペットの浮きや突上げの原因となるため、下地のほこり・油分・水分を除去し、平滑に整えます。

基準線から一定範囲ごとに接着剤を均一に塗布します。

塗りムラや厚塗りは粘着不良や接着剤汚れの原因になるため注意。

接着剤を塗布してから、タイルを敷き始めるまでの待ち時間のこと

ピールアップボンドの場合、接着剤が乳白色から半透明に変わるタイミングが適正。

早すぎると滑って位置がズレやすく、遅すぎると接着力が弱くなる。

室温や湿度で乾き具合が変化するため、試し貼りで確認するのが確実。

裏面の矢印等を確認しながら、指定された貼り方で敷込みます。

階段部分は流し貼りを標準とします。

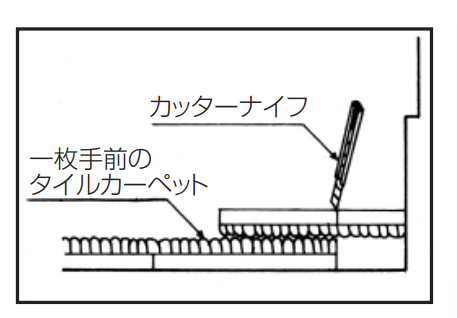

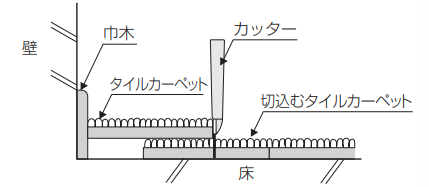

壁ぎわなど、切込みが必要な部分を切込んで処理します。

タイルカーペットの施工は原則は裏カットです。仕上がりが美しくジョイントも目立ちにくくなります。

複雑な切り欠きや裏から切れない場合のみ表カットを用います。

完切込みを行うタイルカーペットを一枚手前のタイルカーペットの上に正確にのせて合せ切りする方法。

厚さの半分までカッターをいれた後に、折り曲げて再度カッターで切落とします。

カッターを深く入れ、一度にバック層まで完全にカットする方法。

残った場合はカッターを使って切り離します。

※表カットは、切込み寸法が長めになりがちなので注意してください。

ハンドローラーで目地部を押さえておくと目地部の浮きなどが解消され、きれいに仕上ります。

また、パイルの巻込みも目地部に隙間が空いたように見えるため、補修しておきます。

接着剤などによる汚れや不備な点がないかを確認し、必要に応じて養生シートで養生します。

毛羽立っている部分の隣のタイルカーペットを少し持ち上げ、起き上がったパイルを、接しているカーペットの側面で少し押さえながら元に戻すと、ある程度目立ちにくくなります。

小さなマイナスドライバーの先で目地をしごいて直る場合もあります。